オリジナル稀少盤、アナログ・レコード優秀録音盤のアナログサウンド!

1960年代、70年代、80年代までのクラシック音楽のアナログLPレコードの、欧米で発売された当時の『オリジナル盤』初版盤、レアなレコードぞろい。優秀録音と評価の高い録音をメインにコンディションの良いものを案内しています。

2020年03月17日

名曲名盤縁起 故郷を離れる若者の希望と感傷をうたう旅立ちの歌◉シューベルト〜歌曲集《白鳥の歌》より「別れ」

稀代の福音史家歌手ヘフリガー没 ― 2007年3月17日

バッハの《マタイ受難曲》や《ヨハネ受難曲》の名エヴァンゲリスト(福音史家)として絶大な評価を得たスイス出身のテノール、エルンスト・ヘフリガーが2007年に没した日である。オペラ歌手としても世界的に活躍したが、33歳のとき《ヨハネ受難曲》の福音史家でコンサート・デビューしたという経験からも窺えるように、宗教音楽とドイツ・リート(ドイツ語歌曲)の歌手として素晴らしい実績を残した。

ヘフリガーが最も高く評価された福音史家は、レチタティーヴォという朗読形式の歌唱がほとんどなので、彼の気品溢れる美しい声を偲ぶ歌は、シューベルトの“3大歌曲集”のひとつ、《白鳥の歌》の「別れ(23分46秒から28分25秒)」にしよう。馬に乗ってさすらいの旅に出る若者の心は希望に満ちている。だから別れに際しても、悲しい歌はうたわないが、再び故郷の風景を見られるのかという不安もある。馬の歩みを思わせる軽やかなリズムに乗って、旅立つ若者の心意気と感傷が巧みにうたわれる。

歌曲集「白鳥の歌」と第7曲

シューベルトほど楽曲に対する一般の認知と公式が違いすぎる。未完成交響曲とグレイト交響曲は7番、8番でメディアも扱うようになり、13曲の交響曲が確認されている。その一方で、歌曲集『美しき水車小屋の娘』、『冬の旅』共々、三大歌曲集と言われた存在から『白鳥の歌』という歌曲集は、そもそも存在しない扱いになっている。『白鳥の歌』は彼の死後に出版社や友人たちがまとめたものであり、歌曲集としての連続性は持っていない通説でしたが、第1曲の『愛のたより』には別の拍子を持つスケッチも残っている。歌曲集のトップに据える予定であった『生きる勇気』D937 は未完成に終わったことは、シューベルトはレルシュタープの詩による少なくとも8曲からなる歌曲集の成立を目指して作曲に取りかかった、と判断されている。シューベルトの兄フェルディナンドは、シューベルトの死後、シューベルト自身の借金を返済するために、3つのピアノソナタとこのレルシュタープによる7曲と、ハイネによる6曲をハスリンガーに売却した。シューベルトの死の3~1ヶ月前に書かれたものを集め、楽譜出版商のハスリンガーがシューベルトの死後半年後に出版したもので、この歌曲集の14曲は、もともと歌曲集にあまれたものではない。

白鳥は鳴く鳥ではないが、死の直前に美しい声で鳴くという俗説があるらしい。『白鳥の歌』という表題はおそらく、シューベルトの作曲家としての最後の美しい歌であるという意味合いと、楽譜の販売促進のための宣伝文句の意味合いのためにつけられた表題だろう。『白鳥の歌』が世に出た際、レルシュタープは自分がベートーヴェンに送ったはずの詩にシューベルトが作曲していることに驚く。ルートヴィヒ・レルシュタープの詩による7曲の歌曲は、もともとはシューベルトに作曲が依頼されたものではなく、実はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに依頼したものがベートーヴェンの死により、何らかの経緯でシューベルトにまわってきたものであった。

レルシュタープとベートーヴェンの間柄と言えば、一般にレルシュタープがベートーヴェンの没後に、ピアノソナタ第14番を「月光」と「命名した」ことが挙げられるが、実際に接触があったかどうかは定かではない。ベートーヴェンが送られた詩に実際に目を通したどうかは不明であるが、ベートーヴェンは詩を受け取ったものの健康状態が芳しくなかったため、シューベルトに作曲を委ねたとベートーヴェンの信の置けない秘書アントン・シンドラーは説明にいうが、その真偽は全く不明。シューベルトが当時、金銭的に困窮していたらしいが … 作曲の経緯をたぐるほど、新たなミステリーの誕生である。

出版譜は2分冊で発行され、シューベルトが作曲を進めていた ― 完成していれば ― レルシュタープの8曲の歌曲の最後に配置されるべき『白鳥の歌』歌曲集の第7曲『別れ』は第2集の冒頭に入っていた。若者が、さわやかな恋の思い出を胸に馬を駆り、颯爽と街を去る歌である。そのテンポは一度もゆるむことなく、ピアノ伴奏は馬のひづめのの音を表している。適度に速くがこの曲に指示された速度である。何故ならば、速さは駈け足でもなく小走りですらなく、元気よく前へ前へと進んでいき、馬の乗り手はほとんど手綱を引き締めることなく、馬にのったままふりかえり、さまざまな女友達(とくに可愛らしく心のやさしい少女のようである)に手を振って別れを告げ、そして少女達の窓に微笑を投げかけるからである。彼は数多くの恋をしたかも知れないが、心をあとに残しはしない。彼が多くの楽しみを経験した町に別れる際に後悔はなく、あるのは『あすは緑の森と牧場へ」という想いだけである。

さらば! 明るい街角 さらば!

馬はひづめ打ち鳴らし 最後の合図を待っている

悲しい顔はみせない

別れるときも同じだ 別れる時も同じだ

さらば 明るい町角 さらば!

さらば 庭木の緑よ さらば!

川に沿って馬を飛ばし

別れのうたをくちづさむ

悲しい歌は歌わない

別れるときも歌わない

別れるときも同じだ さらば

緑の庭木よ さらば!

さらば やさしいギャルたちよ さらば!

花の香りがただよう 家の窓から見送る

いつものように手をふるが

まわれ右はしないぞ 二度と戻りはしない

さらば やさしいギャルたちよ さらば!

さらば 夕日も沈むとき さらば!

金色の星がまたたく

夜空の星に導かれ この世の果てを旅する

行く手を照らす 守り神

行く手を照らす 守り神 さらば!

さらば! 夕日は沈んでゆく さらば!

さらば! 窓辺のあかりよ さらば!

人恋しく照る光たち 夜人を待っている

でも今日は寄らずに行こう

たとえ今日が最後の別れの日と決まっても

さらば 窓辺のあかりよ

さらば 星たちよさらば さらば

窓のほのかなあかりが 星のかわりをしてくれる

ここで休ことはできない ついてきても ムダだ

ここで休めはしない ついてきても ムダだ

さらば 星たちよ さらば!

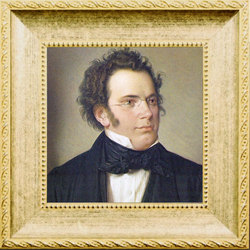

Franz Peter Schubert

生粋のウィーン生まれの大作曲家。“ドイツ歌曲の王”と言われている。小学校長を父とし、12歳でコンヴィクトという神学校に入学、教会で歌った他、音楽教育を受けた。17歳で名作「糸を紡ぐグレートヒェン」を作曲、翌年には「野ばら」「魔王」など145曲の歌曲を書き、31歳の若さで死にまでの間に600曲以上の歌曲を残した。歌曲の代表作は“3大歌曲集”と称される「美しい水車屋の娘」、「冬の旅」、「白鳥の歌」のほか「ます」、「死と乙女」、「音楽に寄す」、「アヴェ・マリア」などがあげられる。シューベルトはこのように歌曲によるドイツ歌曲の系譜における有力な主流となり、初期ドイツ・ロマン主義の確立に功績を残したが、器楽においてもその旋律の美しさと叙情性において独特の境地を開拓した。

生粋のウィーン生まれの大作曲家。“ドイツ歌曲の王”と言われている。小学校長を父とし、12歳でコンヴィクトという神学校に入学、教会で歌った他、音楽教育を受けた。17歳で名作「糸を紡ぐグレートヒェン」を作曲、翌年には「野ばら」「魔王」など145曲の歌曲を書き、31歳の若さで死にまでの間に600曲以上の歌曲を残した。歌曲の代表作は“3大歌曲集”と称される「美しい水車屋の娘」、「冬の旅」、「白鳥の歌」のほか「ます」、「死と乙女」、「音楽に寄す」、「アヴェ・マリア」などがあげられる。シューベルトはこのように歌曲によるドイツ歌曲の系譜における有力な主流となり、初期ドイツ・ロマン主義の確立に功績を残したが、器楽においてもその旋律の美しさと叙情性において独特の境地を開拓した。

シューベルトは遅れてきた古典派であり、ロマン派の先駆けとなった。実は古典派とロマン派の定義であるが、明確な定義があるわけではない。あえて定義するなら、古典派は『秩序と安定を目指し(音楽で言うならソナタなどの形式を重視し)、しっかりとした構造を持った音楽を作り上げる事を目的としている』。それに対し、ロマン派はそれらからの脱却を試みたと言える。

ロマン派の作曲家たちはソナタなどの形式的な音楽も作曲したものの、型にとらわれない自由な音楽も多く作っている。また、人間的にもロマン主義は、それまでの社会への反乱や抵抗を表し、貧乏でなければならなかった。例えば貴族などの階級に対する市民や、ブルジョワの台等があげられる。この点で、シューベルトはロマン主義を代表する人物と言える。

彼は、それまでの作曲家と異なり、31年の人生の中で、ほとんど1度も安定した生活をすることがなかった。彼に対して様々な人が援助を申し出たが、彼はそれにすら反発し、生涯貧困の中で生活した。死の時も数10万円しか遺産を残さなかった。性格は人見知りで、仲間以内ではほとんど騒ぐようなことも無かった。また、自らの曲を周囲に認めさせ、高い金で売りつけようとする世渡りもできなかった。彼には、友人たちと楽しい時間を過ごせればいいという、楽観的な部分もあったようだ。当時多くの市民がその生き方と音楽に共感を覚えたのである。

フランツ・シューベルト 略歴

- 1797年

- ウィーン郊外で生まれる

- 1803年

- 兄からピアノを、父からヴァイオリンを学び始める

- 1810年

- 初めての作曲

- 1812年

- サリエリにレッスンを受ける

- 1814年

- 父の学校の教員になる

- 1827年

- ベートーヴェンを見舞う

- 1828年

- 死去

https://fm-woodstock.com

通販サイトで毎日入荷、販売しています。

初期盤・クラシックレコード専門店「RECORD SOUND」

セクシーランジェリー・下着 通販専門店「Berry Berry」

アダルトDVD 通信販売 専門店 adultmedia(アダルトメディア)

熟成された濃密な男盛りを味わう*オイストラフ フルニエ ブラームス・ヴァイオリン協奏曲、二重協奏曲

個性は普段着から*イダ・ヘンデル、ベルグルンド、ボーンマス響 シベリウス&ウォルトン・ヴァイオリン協奏曲

歴史的解釈と現代的解釈を見事に融合 ムーティ ブルスカンティーニ フレーニ ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクワーレ」

♪のびやかな〝うた〟が魅力的 フルニエ&セル&ベルリン・フィル ドヴォルザーク・チェロ協奏曲

語り継がれていく名盤 聴き手の心を震わせる、ヨハンナ・マルツィの誉れ高き名盤 随所に女流らしい味わいがある。

名盤,魅力,アナログレコード,通販,熊本地震